为贯彻落实《高等学校课程思政建设指导纲要》,进一步推动外国语学院课程思政建设,展示我院课程思政改革的成果,学院将定期发布优秀的课程思政教学案例,供广大师生参考与借鉴。此举旨在充分发挥课堂教学在育人中的核心作用,促进各类课程与思政课程的有机融合,形成良好的协同效应,营造积极的课程思政氛围,推动全员、全过程、全方位的育人工作落到实处。

一、 教师介绍

赵富霞,上海外国语大学英语语言文学博士,外国语学院教师。主持完成江苏省高校哲学社会科学研究课题1项,上海外国语大学外语教材研究院外语教材研究项目1项、淮阴师范学院教改等课题多项。公开出版专著《外语教师跨文化交际教学知识研究》1部,发表相关学术论文10余篇;参编著作和教材多部。获“全国高校外语课程思政案例”三等奖2次,指导学生获“外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛江苏省赛区二等奖2次,一等奖1次。

二、 课程简介

《跨文化交际》是面向我校翻译专业二年级学生开设的一门学科必修课,使用上海外语教育出版社的普通高等教育“十一五”国家级规划教材《新编跨文化交际英语教程》(修订版),每周2学时,共32学时。该课程旨在帮助学生理解文化现象、适应文化差异、提高跨文化交际能力,主要包括跨文化交际相关理论和实践两部分的内容。理论部分重点介绍文化、交际、跨文化交际等基本概念,跨文化交际研究的主要理论和方法,交际过程中存在的语言差异、非语言差异和社会习俗差异等。实践部分侧重介绍如何运用相关跨文化理论知识克服跨文化交际中的障碍,如分析商务、教育、医疗领域中跨文化交际的主要障碍并提出行之有效的解决方案。通过课程学习,学生应能掌握跨文化交际的基本概念、基础理论和基本方法;尊重世界文化的多样性,同时增强批判性文化意识,并能对不同文化现象进行阐释和评价;得体、有效地进行跨文化交际并帮助不同文化背景的人士进行跨文化沟通。

三、 课程思政教学目标

(一) 知识目标

了解跨文化交际过程中常见的文化偏见,包括刻板印象、偏见、歧视、种族主义等概念的解释、特征、分类,并掌握各种成因及之间的关系,思考出现此类现象的原因,以及可能产生的影响。

(二) 能力目标

能够辨别跨文化交际中的民族中心主义和民族相对主义,克服偏见和固有观念,具有跨文化敏感性,提高英语运用能力,较好地在跨文化交际中当好中国文化的传播者和讲述者。

(三) 思政育人目标

通过对文化偏见的分析,调节自身文化身份及思维定势,引导学生思考在中国文化走出去的今天我们面临着怎样的刻板印象,该如何讲好中国故事,传播中国声音,深化在全球化世界中树立自身民族文化自信的认知。

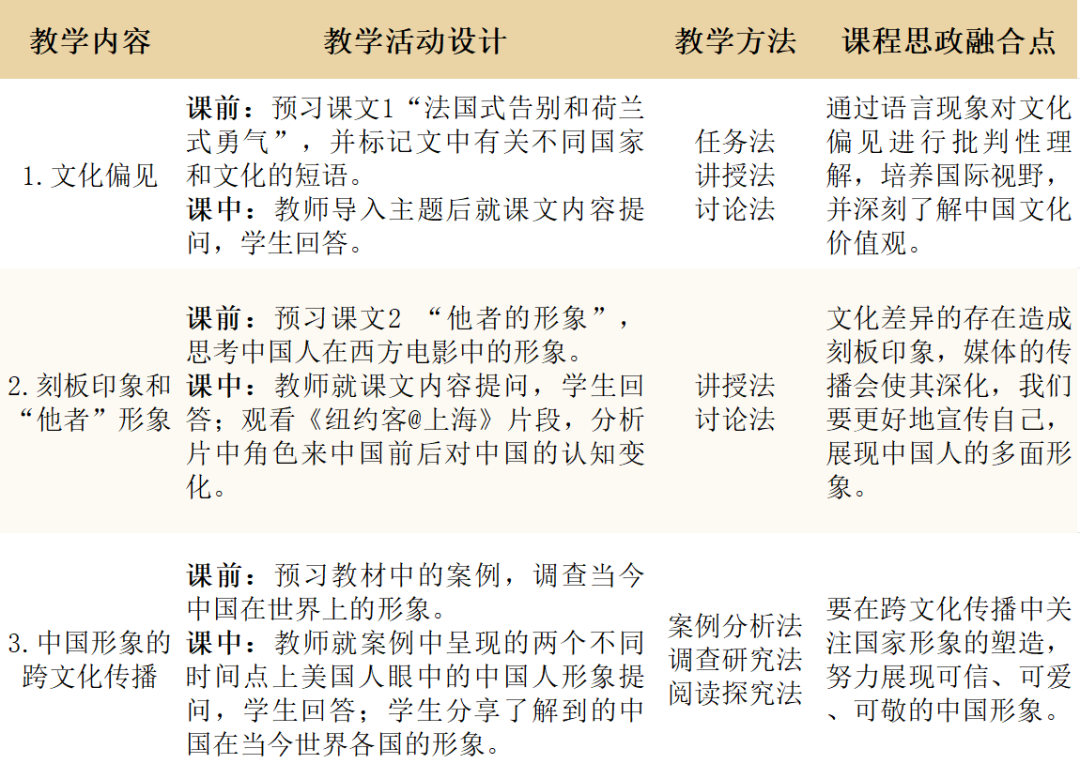

四、 课程思政教学设计

五、 课程思政教学过程

(一) 文化偏见

1. 课前预习与准备:

学生对教材第8单元Cross-cultural Perception(跨文化认知)中有关内容进行预习。

2. 课堂教学导入:

一则笑话,其内容如下:

一艘船即将沉没,船长让大副去说服船上的乘客弃船逃生。几分钟后大副沮丧地汇报:“船长,没人愿意跳。”船长说: “那我来试试。”很快船长回来了,说:“他们都跳了”。大副惊讶地问道:“您是怎么做到的啊?”

船长说:“我告诉不同国家的人不同的跳船理由。我跟英国人说跳船是运动,于是他就跳了。我跟法国人说跳船是时尚,于是他也跳了。我跟德国人说跳船是命令,跟意大利人说你可千万别跳,他们就都跳了。”

“那你怎么说服美国人跳船的呢?”“我跟他说你跳吧,保险已经买了。”

浏览该笑话后,教师引导学生赏析其中的幽默,指出它的确展示了某一类人群某方面的特质,但同时要指出并不是所有的英国人都喜爱运动、法国人都热衷时尚等。不能用某一方面的特点来概括一个国家的所有人,这也是导致文化偏见的其中一个因素。

3. 教师引入主题并对课文内容提问:

介绍文化偏见(cultural prejudice)这个跨文化领域的术语。

对课文提问:英文中有关法国和荷兰的习语为什么大都是负面的?课文中的文化负载词反映了英国人对其他民族和国家怎么样的认知?中文里有没有类似的语言和表达?(随机请3-5位学生发言)

4. 教师总结:

文化偏见指的是人们基于不同文化背景、社会背景、族群特征等产生的一种偏见,不利于人们之间顺畅的交流,应当尽量克服。

(二) 刻板印象和“他者”形象

1. 课前预习与准备:

学生对教材中有关“他者”的内容进行预习,并思考中国人在西方电影中的形象。

2. 观看电影《纽约客@上海》片段:

分析美籍华人山姆在知道自己即将被派往中国工作后的反应,以及来到中国后的变化,并分析他前后认知变化的原因。

图1:山姆被告知要派往中国时的想象

(电影《纽约客@上海》剧照)

图2:山姆到上海后在出租车上看到的真实景象

(电影《纽约客@上海》剧照)

3. 课堂教师基于教材相关内容提问:

什么是刻板印象?美国人对移民和各族裔分别有哪些刻板印象?什么原因造成了这些刻板印象的形成?(随机请3-5位学生发言)

4. 教师总结:

刻板印象是一种对某一类人群固定的不加区别的定义。在跨文化交流中,人们从大众传媒,或者文学作品,或者自身经验中获得对一些文化先入为主的理解,就形成了刻板印象。我们要利用其积极的一面,也要克服其消极的一面。

(三) 中国形象的跨文化传播

1. 课前准备与安排:

学生对教材中有关二十世纪六七十年代中美建交前后美国人眼中中国人形象的案例进行预习;分小组利用网络和书籍调查当今中国人在世界上的形象。

2. 课堂讨论:

先对教材上1966年和1972年美国盖洛普调查所呈现的中国人形象特点及相关数据进行梳理,分析为什么短短几年中国人的形象在美国人眼中有如此大的变化。提示学生结合当

时的历史、政治环境展开讨论。(随机请1-2名学生发言)

表1:美国人眼中的中国人形象(1966年和1972年)

3. 学生分享与汇报:

当今中国人在世界各国眼中的形象。(随机请2-3组学生汇报)

4. 教师总结:

中国在世界上的形象与中国的国力息息相关,也与所处的历史、时代背景密不可分。要在跨文化传播中注重塑造我国正面、积极的多个方面,展现可信、可爱、可敬的中国形象。

5. 作业与课后延伸阅读:

完成教材第284页的段落翻译;赏析诗歌“我们和他们”(“We and They”)。

学生借阅林语堂的《吾国与吾民》(My Country and My People)及辜鸿铭的《中国人的精神》(The Spirit of the Chinese)等书籍,这些作品是学贯中西的大师们用英语深度描写中国民族性和文化精神的传世杰作。通过拓展阅读,一方面使学生更好的自我定位,增强文化自信,同时也发展他们在跨文化交流中流畅使用英语介绍、传播中国文化的能力。

图3:课后延伸阅读推荐书籍

六、 课程思政教学效果

《跨文化交际》课程尝试从教学内容、教学方法、教学形式等方面进行教学改革与研究,探索高校外语课程思政的新思路。课程除让学生了解跨文化学科的基本理论、概念以外,通过案例分析、调查探究、课堂讨论等形式开展教学,提高了学生的思维品质和表达能力,增强了用英语表达中国文化的能力。课程内容的立体化设计,旨在培养学生的跨文化能力,同时也在教学的过程中提升文化自信,强化文化认同。课程内容贴近学生的实际,具有亲和力和针对性,能引导学生进一步在拓展全球化视野的同时增强国家意识。

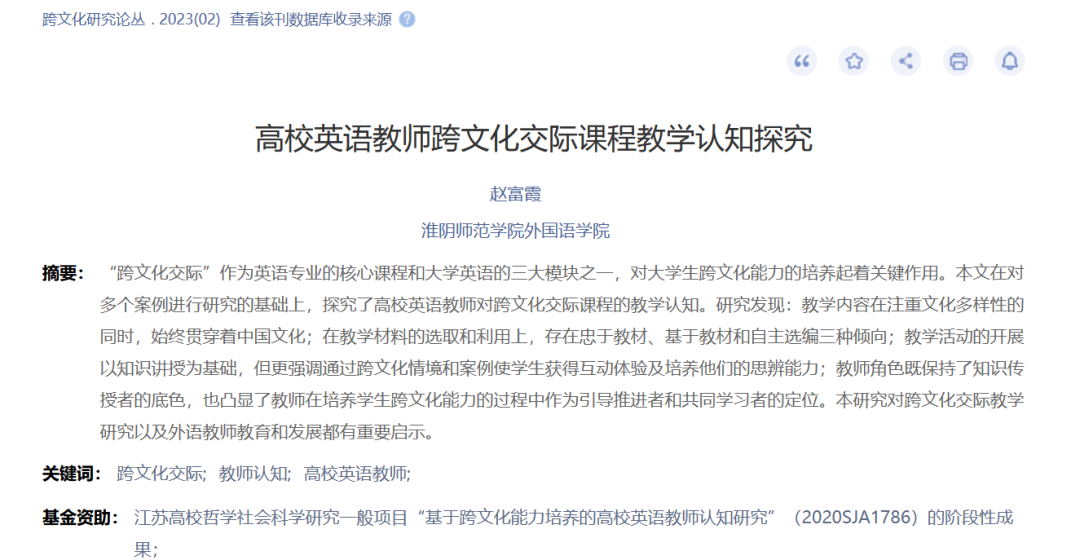

以下为教师近两年对该课程开展研究的相关成果:

以下为学生的教学评价:

七、 教学总结与反思

(一) 成功经验

1. 明确课程的价值目标,提高了育人效果。尤其在培养学生的文化自信和民族自豪感,引导学生自觉践行、发展、弘扬中国文化等方面具有积极的教育作用。

2. 注重课程设计,较好地满足了大学生对高质量学习的需求,课程的挑战度增加了,学生的获得感也增强了。

3. 兼顾知识与能力、价值与立场,课前预习、课堂教学和课后延伸都有具体任务,同步实现知识传授、能力培养、价值塑造三位一体教学目标,课堂互动感强,学生参与高。

(二) 存在的不足

1. 少部分学生课前预习与准备不充分。

2. 学生独立思考能力的提升空间较大。

3. 对学生课后延伸阅读与深入探究的引导不够具体和深入。

(三) 改进措施

1. 及时跟进学生的课前预习和课后阅读,加强思考引导和价值传递。

2. 采用更加多样化的教学方式,增加图片、音频和视频等多模态资源。

3. 充分利用雨课堂,开展线上和线下相结合的教学设计,促进学生跨文化思辨能力的提升。